前回はミドルストロークタイプのタクトスイッチ®の構造についてご紹介しましたが、今回はその構造から生まれるオーバーストロークやプリストロークによるフィーリングや効果についてご紹介します。

前回の内容はこちら

オーバーストロークとプリストローク

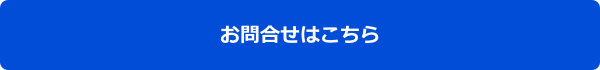

前回、ラバーの圧縮により、ロングストロークとミドルストロークタイプのタクトスイッチ®では接点がONした後のオーバーストロークが生まれることをご説明しました。加えてミドルストロークでは可動接点が動く前のプリストロークができるものもあります。それらをフィーリングカーブに書き加えると以下のようになります。

ショートストロークタイプのタクトスイッチ®ではメタルドームの反転によるシャープなクリック感は生まれますが、接点がONした後のストロークがないので、どうしても突き当り感があり長時間操作すると指が疲れます。これをラバーによるクッションで和らげるのがオーバーストロークです。ミドルストロークタイプとロングストロークタイプのタクトスイッチ®では、このオーバーストロークによって操作者に対する押し心地を調整することができます。

更に、ミドルストロークタイプにはプリストローク領域を設けたシリーズもあり、操作者に押しはじめにいきなり大きな力を加えさせるのではなく徐々に押し加減を誘導することもできます。

オーバーストロークとプリストロークの構造例

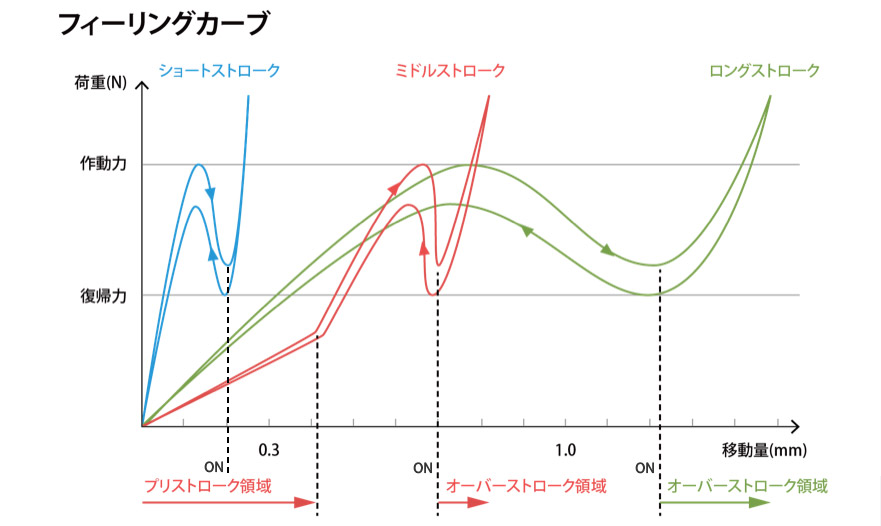

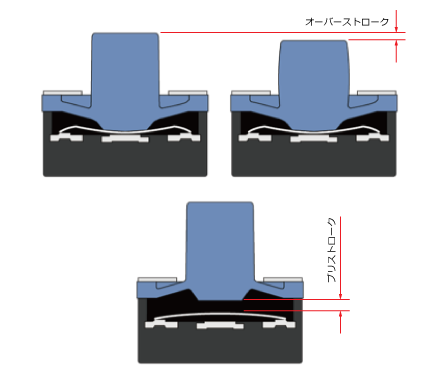

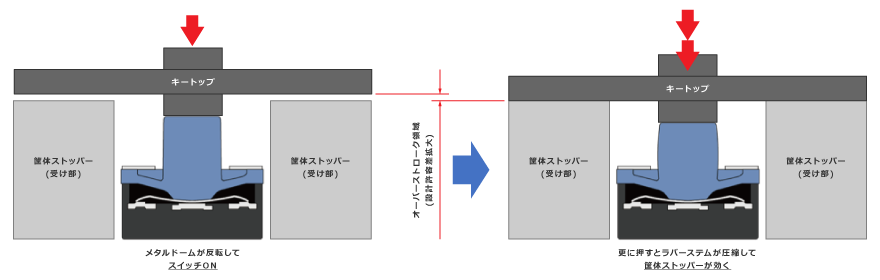

ミドルストロークタイプでは、ラバーステム(押し子) が圧縮することによりオーバーストロークが生まれます。ラバーの硬度を調整することにより押し心地を調整することができます。

これに対しラバーステムとメタルドームの間に空洞部を設けることによりできるのがプリストロークです。押しはじめのメタルドームに接するまではラバーの弾性のみの力で押し込んでいくので小さな力で押しはじめ、メタルドームに接した後通常の力が必要になります。

この内部構造とフィーリングカーブの関係は以下のようになります。

オーバーストローク応用による筐体ストッパー設計の許容差拡大

セット設計においてスイッチのストッパーを設ける際、オーバーストローク領域があると設計の許容差が拡大します。

プリストローク応用によるラトルノイズ防止

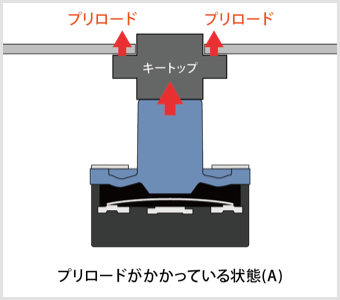

ラトルノイズとは振動が加わった際に、そのパーツ同士が接触して発生する異音のことで、プリストロークの構造を積極的に利用することによりガタによるラトルノイズを防止することもできます。

セット設計においてプリストローク状態のラバーステムの弾性を使って、予めキートップを押し返しておくこと(プリロード)により、タクトスイッチ®とキートップ、筐体のガタを埋め、振動などによって生まれる異音を防止することができます。

プリストロークのあるタクトスイッチ®

現在、アルプスアルパインのタクトスイッチ®には以下のプリストロークのあるミドルストロークタイプのバラエティがあります。

確実な操作感触を実現した小型ミド

ルストロークタイプ。

静音と明確な操作感触を実現したミ

ドルストロークタイプ。

重作動の小型・静音ミドルストロー

クタイプ。

品位のある操作感触を実現した

0.9mmストロークタイプ。

ここまでタクトスイッチ®の構造やそこから生まれるフィーリングや効果についてご紹介しました。次回は操作音の静音化に対する取り組みについてご紹介します。